Modenantiquaria – Dal 26 Marzo al 3 Aprile 2022

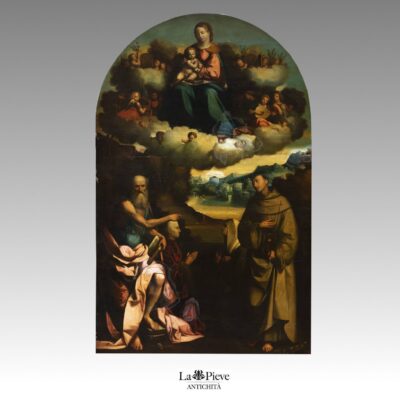

Inizia il conto alla rovescia per Modenantiquaria, la grande mostra di alto antiquariato patrocinata da Associazione Antiquari d’Italia e FIMA che ritorna dal 26 marzo sino al 3 Aprile a Modenafiere. Antichità La Pieve non poteva mancare a questo prestigioso appuntamento proponendo agli amanti dell’arte...